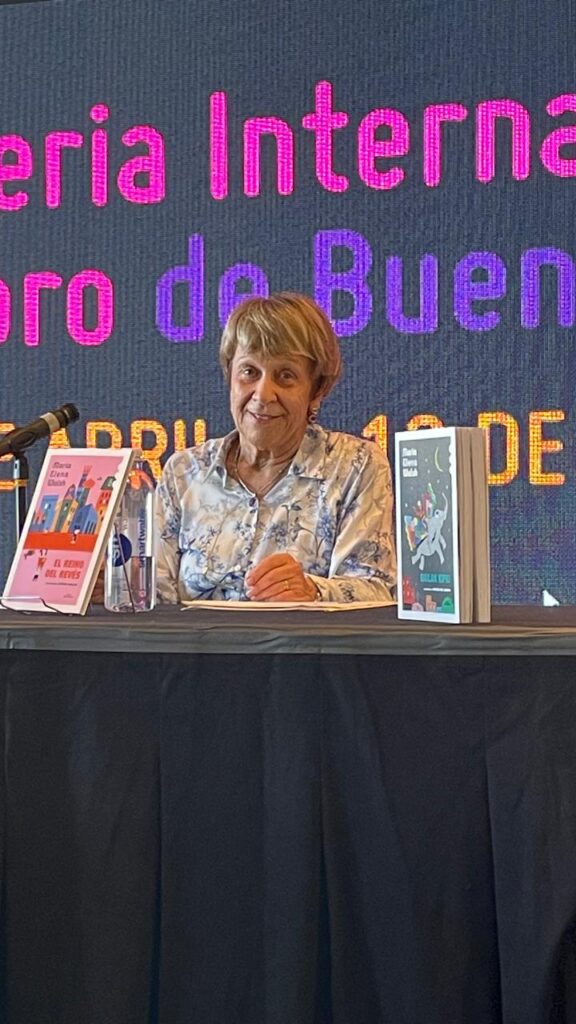

En este mes de mayo de 2025 se celebraron dos aniversarios importantes en la vida de mi amada María Elena: hubiese cumplido el 1º de febrero 95 años y su libro “El Reino del Revés” cumplió 60 años.

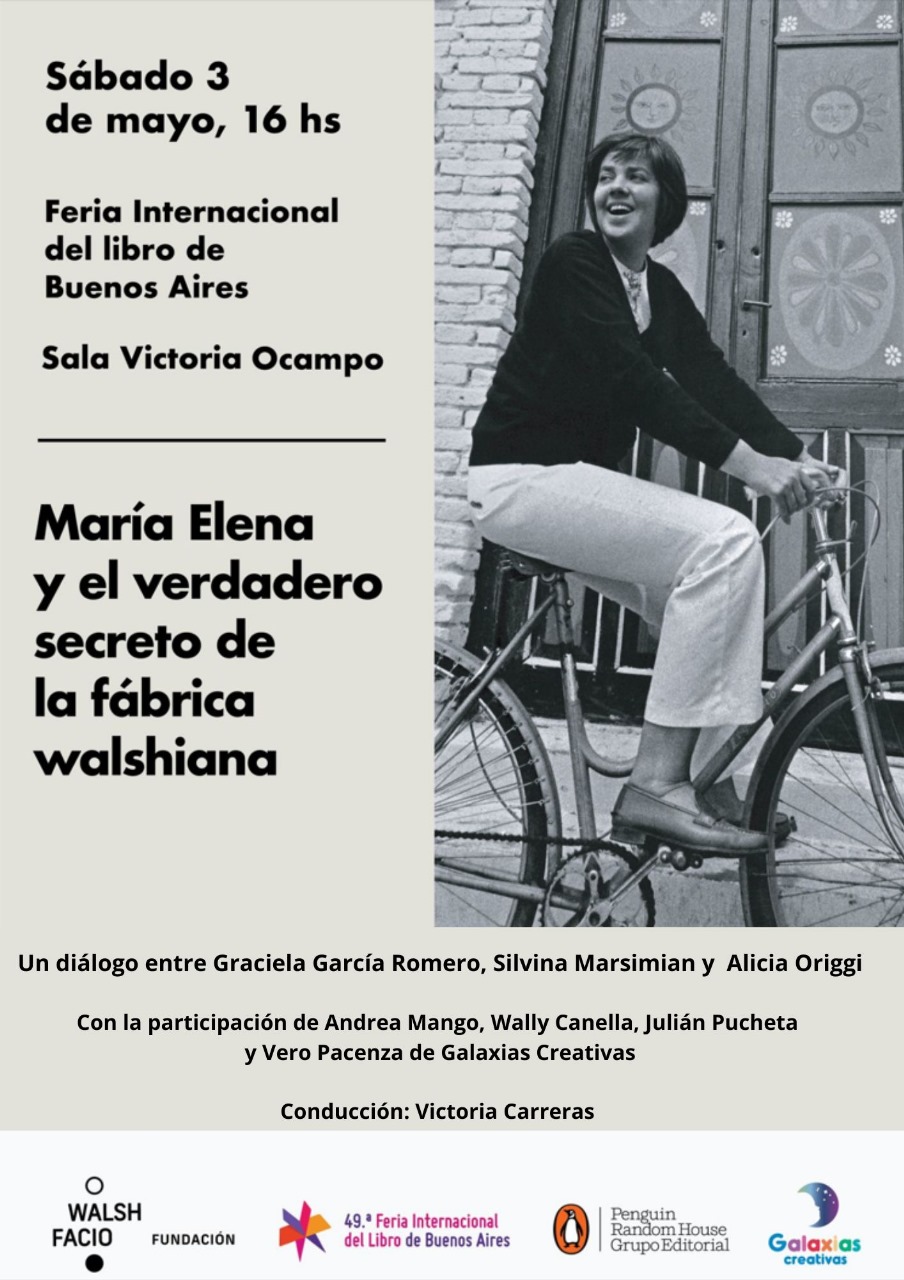

La Fundación WALSH- FACIO que dirige Graciela García Romero acaba de reeditar toda su obra con Penguin Random House. La Sra. García Romero me convocó para las celebraciones. La primera fue el 3 de mayo en la 49° Feria Internacional del libro de Buenos Aires: «María Elena y el verdadero secreto de la fábrica walshiana«.

Por mi parte integré una mesa con Graciela García Romero y Silvina Marsimian, para disertar sobre María Elena Walsh, invitadas por la Fundación WALSH- FACIO.

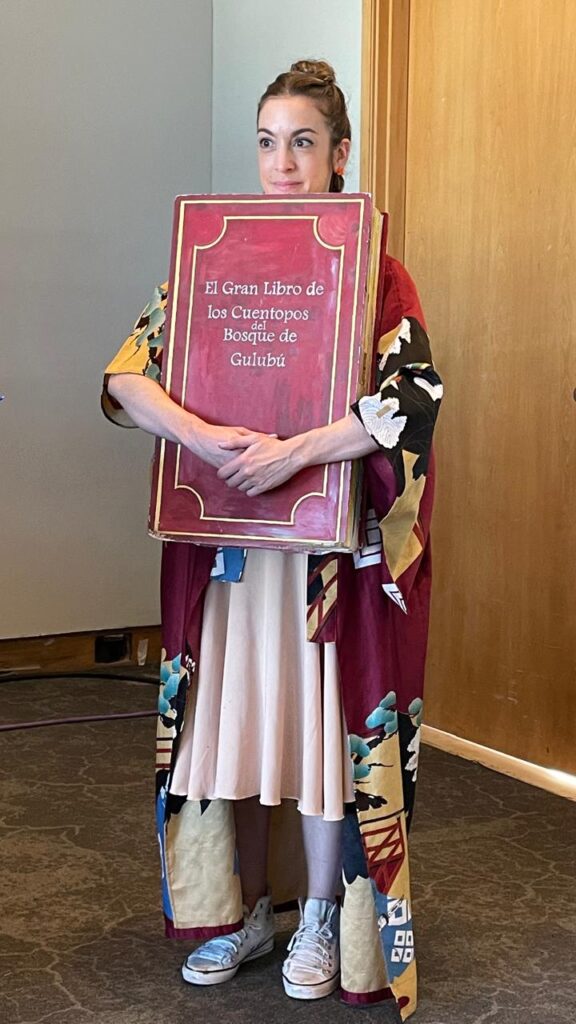

La sala Victoria Ocampo estuvo repleta. ¡¡Compartimos el evento con Doña Disparate, la Princesa Sukimuki, la Reina Batata y el Brujito de Gulubú!!!

¡Pasamos un momento inolvidable!

Aquí les dejo el texto completo de mi ponencia:

La coherencia del disparate, por Alicia Origgi

Interrogándose acerca del “secreto de fábrica”, sobre el proceso de creación y sobre la dinámica de su escritura, Walsh declara: “Yo me crié, en cierto modo, con el cuento en verso. Y todavía tengo bastante debilidad por la poesía narrativa. No me importa si es buena o mala como poesía; la juzgo como narrativa porque posiblemente fue lo primero que absorbí, en las nursery rhymes1 En una cuarteta te contaban un cuentito, una historia. Tenía principio, medio y un final, que a veces era dudoso, generalmente dramático. Versificado, tenía estructura de cuento.

María Elena tuvo un papá inglés que le cantaba estas rimas, donde se narra una pequeña historia con tono humorístico. En Gran Bretaña, en América del Norte y dondequiera que se hable inglés, los chicos tienen su primer contacto con el idioma escuchando los mismos versos tradicionales. La diferencia es que, en Inglaterra, los versos se conocen como “nursery rhymes” y en Norteamérica, como “Las canciones de Mamá Oca”.

El origen de las nursery rhymes se entronca con la problemática de otras formas antiguas de la literatura popular. Nacieron en Inglaterra, se incorporaron a la tradición popular y sobrevivieron como construcciones de nonsense (disparate o sinsentido), mucho tiempo después de que las circunstancias que las habían originado se fueron olvidando. La mayoría de estas rimas no fue compuesta en principio para chicos. Son fragmentos de baladas o de canciones folklóricas, sobrevivientes de cultos antiguos o de rituales celtas y también guardan ecos de las representaciones callejeras medievales de mimos, de canciones picarescas de tabernas y de sátiras religiosas. Uno de los factores que contribuyó a la transmisión oral de estas Nursery Rhymes es la melodía que las identifica.

Las nursery rhymes constituyeron el material en que abrevaron dos famosos escritores ingleses victorianos: Lewis Carroll (1832 -1898) y Edward Lear (1812–1888).

Si acordamos con el semiólogo Iuri Lotman en que el texto artístico es un factor activo de la cultura como sistema semiótico, (Lotman, 1996: 97), podemos considerar la totalidad de la obra con destinatario infantil de María Elena Walsh como un texto que se mantiene vigente a través de generaciones en la cultura argentina, generando nuevos sentidos por medio de sus relecturas permanentes. Los libros de poemas: Tutú Marambá, (1960), El Reino del Revés (1965), Zoo Loco (1965); la novela Dailan Kifki (1966), los cuentos infantiles Cuentopos de Gulubú (1966), El País de la geometría (1974) y las comedias musicales para chicos: Canciones para mirar (1962) y Doña Disparate y Bambuco,(1963) cumplieron un papel movilizador en el sistema literario de los ’60 y gestaron un nuevo paradigma escriturario dentro del campo de la literatura infantil y juvenil por las renovaciones retóricas, temáticas, pragmáticas e ideológicas.

La autora reescribe, reformula y transmuta en su obra poética con destinatario infantil la tradición tanto inglesa como española. Por medio del estudio de sus textos traducidos se hacen visibles las relaciones intra literarias dentro de la estructura del sistema cultural de la Literatura infantil argentina y la evolución lingüística y literaria que significaron. Pionera de la hibridación de géneros, su producción integra lenguajes diversos, la música, la literatura, lo folklórico, lo oral popular, con una mezcla de registros, lo ingenuo, lo prosaico y lo irracional.

Asume su labor autoproclamándose como la heredera de Lewis Carroll, quien inaugura la literatura inglesa para niños sin moralejas, parodiando mediante el nonsense2 la cultura y la educación victorianas. La autora preserva la intención paródica carrolliana, adaptándola a la cultura argentina. Su obra reorganiza el lenguaje según el principio del juego, el humor y la musicalidad de la expresión poética. Destierra las moralejas y divierte señalando paradojas. El mundo del nonsense le ayuda a cuestionar todas las ideas establecidas, instala el humor y el juego con intención liberadora y de distanciamiento crítico. Es la primera en traducir el limerick del autor inglés Edward Lear en nuestro idioma; lo recrea en una estrofa de cinco versos. Así nace Zoo Loco, una colección de limericks con animales “diferentes”:

Una Pava con fama de letrada

fue a decir un discurso en Ensenada

La aplaudió mucha gente

pero, naturalmente,

la Pava solo dijo una pavada.

En la década de los 60, frente a obras moralizantes, didácticas, cursis y con un tratamiento “rebajado” a lo que los autores suponían que era el ámbito infantil, María Elena aflora con sus discursos del absurdo, que curiosamente, se popularizan durante la época de los gobiernos de facto. Este es un trabajo que no fue advertido en su momento, porque surge dentro de un género “menor” como la LIJ

“Los elefantes son contagiosos”, es una de las máximas del ideario de los poetas del Surrealismo francés. Podemos suponer que contagian por su tamaño grandioso, por su gran poder y el lugar que ocupan como lo ya instituido… de lo que no se opina, sin embargo, es usado por los poetas surrealistas como metáfora de lo que sí, precisamente debe ser dicho, cuestionado y por qué no, modificado” . En esta línea, Walsh aspira a desarmar los conceptos de “sentido común” mediante su “disparate”, para expandir el imaginario infantil dentro de una sociedad reprimida y represora, e instalar la fantasía, el juego y el humor como expresión liberadora.

Al interesarse más por la eufonía que por la razón, el disparate le permite a Walsh jugar con la realidad puramente musical del lenguaje. La desviación, la multiplicidad de sentidos y el cuestionamiento son elementos que definen su poesía. El nonsense o disparate reemplaza la metáfora por el juego de palabras. El trabajo con el significante rompe los mecanismos normales de la presuposición de los significados: jerigonzas, destraba lenguas, adivinanzas, son ejercicios de lógica e imaginación. Los números, las horas, los días y los meses se prestan al juego disparatado porque son series invariables. El texto disparatado es autorreferente y des alienador.

Tradicionalmente disparate es más común en verso que en prosa porque la relación entre poesía y contexto no está tan vinculada a las leyes de tiempo y causalidad como en la narración. La novela Dailan Kifki (1966) rompe con la tradición del relato en prosa destinado para los chicos en la literatura anterior a María Elena; es una novela para niños lectores y los que aún no saben leer. Dailan Kifki fue estrenada en TV en el Canal 12 de Montevideo. Su armado refleja las secuencias de los capítulos en que se presentó en ese medio.

El disparate está entroncado con la historia misma Es la historia de un elefante que vuela con alas “de tul de todos colores, con plumitas, flecos de celofán, adornos de papel plateado, cintas de seda, y hasta una escarapela” (DK 40)

Se plantea desde el principio una situación disparatada: una chica encuentra en el zaguán de su casa un elefante que ha sido abandonado con una nota y decide hacerse cargo del cuidado del animal. A partir de ese momento las situaciones se complican y se vuelven desopilantes. La historia se narra desde el punto de vista de la protagonista que adopta al elefante. Cuando el elefante se indigesta, la protagonista le hace una cataplasma con el aserrín que extrae de serruchar los muebles de su casa. Como consecuencia de esto, su familia se sienta literalmente «en el aire» (DK 22) y entonces deciden plantar un poroto mágico y esperar a que crezca la madera del mismo para fabricar muebles nuevos. Cuando el poroto crece y se transforma en árbol, alberga en su copa al elefante que se había dormido sobre él y que no puede bajar sin la ayuda de unas alas con las cuales parte a sus aventuras, montado por un valiente Bombero.

Cada personaje está caracterizado por su lenguaje, coloquial siempre, pero entremezclado a veces con fórmulas de juego rimadas, de origen folklórico, muy conocidas por los chicos en el momento en que aparece la novela, como en el caso del enanito Carozo repitiendo: «¿Qué pena le daremos, mantantiru lirulá?» (DK.211), parodiando una conocida ronda.

«- O colaboras con nosotros o marchas preso, virueso de pico pico tueso.» (DK 86), remedando El cuento virulento3, poema folklórico citado por MEW.

«Y yo me fui a dormir, feliz por haber curado la terrible enfermedad de mi elefante pimpante barriga picante.» (DK 19). Era un lugar común entre los chicos de la época decir: “vigilante, barriga picante”.

El conocimiento del folklore influye en la trama del texto, por ejemplo esta descripción del escondite del poroto mágico recuerda una retahíla encadenada:

Adentro del cofre había una caja.

Adentro de la caja había otra caja.

Adentro de esa caja había otra caja.

Adentro de esa caja había un portafolios.

Adentro del portafolios había una cartera.

Adentro de la cartera había un estuche de terciopelo.

Adentro del estuche de terciopelo había un monedero.

Adentro del monedero había un paquetito de papel de seda.

Adentro del paquetito de papel de seda había un poroto. (DK 24)4

Se crean numerosas palabras-valija

«Yo les aconsejo que nunca tengan un bicho tan grande, que se contenten con un gatomiau, un perrolín, un canariopo» (DK 115)

Hay una intención fundante de la realidad a través la creación de nombres conformando un mundo poético, una nueva retórica para la literatura destinada a los chicos, que también puede ser disfrutada por los grandes. El mundo ficcional se crea a partir del trabajo con la palabra que se organiza y funciona según leyes propias. El lenguaje caracteriza a los diversos personajes: el Bombero se expresa en verso; el hermano de la protagonista repite casi siempre las mismas palabras: «estamos fritos». El abuelo es un personaje desopilante que habla con un lenguaje estrafalario que parodia el saber adulto: «…procederemos a efectuar la investigación cronológica, numismática y peripatética de las huellas dactilares de este proboscidio, en comparación filatélica con los rastros paralelepípedos y sintomáticos descubiertos en el terreno adyacente». (DK 199)

Este lenguaje recuerda al personaje del Dodo, de Alicia en el País de las Maravillas, extraño animal5 que se expresa en forma grandilocuente y ninguno lo comprende.

Dailan Kifki asume la relación intertextual con el libro de cuentos: Cuentopos de Gulubú. Se establece el pacto ficcional entre el emisor y el receptor, los hechos del mundo poético de Cuentopos son referentes a partir de los cuales el enunciador crea el mundo del relato de Dailan Kifki otorgando coherencia interna a su discurso. Se crea un mundo paralelo donde paradójicamente lo ficticio es más real y verdadero que el mundo ‘real’. La voz narradora plantea que no hay mejor bosque que el de Gulubú porque es un bosque de cuentos, “bien grande y bien de veras, como esos bosques que sólo existen en los cuentos. Con árboles llenos de sabios pajaritos que no están pintados sino vivos. Con un gracioso arroyo donde las ranas aprenden a nadar con trajes de baño a lunares…« (DK 147)

Las cifras que se manejan en la novela son hiperbólicas, junto con las enumeraciones inconexas propias del estilo del disparate:

«…iban como mil setecientas ochenta y muchas personas» (DK 141)

«…compré 780 docenas de ovillos de piolín grueso, 678 kilómetros de tul de todos los colores… y un kilo y medio de no sé qué más que no me acuerdo» (DK 38)

«Yo fui a atender a mi familia y de paso a encargar al mercado 400.000 kilos de avena, 54.672 docenas de bananas, un regimiento de botellas de leche y tres medialunas para mi nuevo huésped». (DK 9)

Nunca un texto infantil argentino se había permitido tanta fantasía y humor disparatado, junto a un uso de lenguaje coloquial y poético a la vez.

Sus libros entraron a la escuela de la mano de los chicos y más tarde fueron reconocidos por la institución escolar, sin una industria editorial que los sostuviese. Los padres, los niños y algunos maestros llevaron en los años ’60 los libros de Walsh a la escuela “de contrabando”. Incorporaban un material que resultó revolucionario, que respondía a un profundo amor de la autora por su lengua materna y a un trabajo muy serio de recreación de una tradición.

María Elena nos ha dejado, pero el tesoro de su poesía pertenece al imaginario colectivo de los argentinos y al conjuro de su palabra volverá nuevamente a estar entre nosotros, como la cigarra, mientras haya un niño y un padre que le cante al oído, “porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos”.

BIBLIOGRAFÍA

ORIGGI, Alicia (2021) María Elena Walsh, una voz inolvidable. Alejandro Petión, Ed. Luvina

WALSH, María Elena (2024) Dailan Kifki, Ilustraciones de María Ruiz Johnson, Buenos Aires, Penguin Random House, Grupo Editorial S.A.

Zoo Loco, 1ª edición julio de 2015. Ilustraciones originales de Pedro Vilar, Alfaguara. Edición facsimilar de la edición de 1983 de editorial Sudamericana S.A.Versos tradicionales para cebollitas. Marzo de 2015. Ilustraciones de Viviana Garófoli. Buenos Aires, Alfa Walsh.

- Rimas tradicionales infantiles inglesas ↩︎

- Nonsense es un género literario paródico utilizado en Alicia en el País de las Maravillas (1867) por Lewis Carroll, que Walsh recrea en nuestro idioma. ↩︎

- En: Versos tradicionales para cebollitas, Buenos Aires, Alfaguara, 2015

Había una vieja

virueja virueja

de pico pico tueja

de Pomporirá. ↩︎ - Retahíla encadenada mexicana:

Ésta es la llave de Roma y toma.

En Roma hay una calle,

en la calle una casa,

en la casa un zaguán,

en el zaguán una cocina,

en la cocina una sala,

en la sala una alcoba,

en la alcoba una cama,

en la cama una dama (…) ↩︎ - El Dodo, Didus ineptus,,cuyo nombre proviene del portugués doúdo (‘papanatas’, ‘bobalicón’), era un ave de aspecto pintoresco que medró en la isla Mauricio y desapareció a fines del siglo XVII, a pesar del mal gusto de su carne. ↩︎